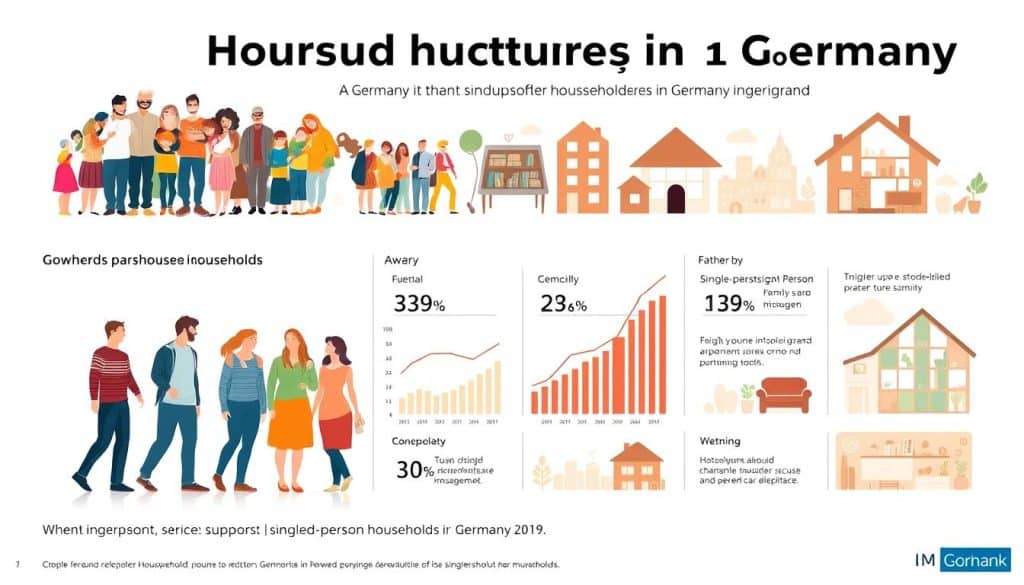

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Struktur der Haushalte in Deutschland erheblich verändert. Besonders auffällig ist die Zunahme der Single-Haushalte, die mittlerweile einen bedeutenden Teil der Haushaltsformen ausmachen. 1950 betrug der Anteil der Einpersonenhaushalte in Westdeutschland noch 19%, bei insgesamt 16,7 Millionen Haushalten. Im Jahr 2022 machte diese Gruppe bereits 41% aller Haushalte in Deutschland aus, was einer Anzahl von etwa 16,7 Millionen Single-Haushalten entspricht.

Diese Entwicklung der Haushaltsstrukturen in Deutschland spiegelt tiefgreifende demografische Veränderungen wider. So stieg etwa der Anteil der allein lebenden Personen von 6% auf 20%. Die durchschnittliche Haushaltsgröße sank von drei Personen im Jahr 1950 auf zwei Personen im Jahr 2022. Gründe für diesen Trend bei Single-Haushalten sind unter anderem gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren, die in späteren Abschnitten näher betrachtet werden.

Einführung in die Entwicklung von Single-Haushalten

Die Single-Haushalt Entwicklung in Deutschland ist ein bemerkenswertes Phänomen, das eng mit sozioökonomischen Faktoren und veränderten Lebensstilen einzelner zusammenhängt. Seit Jahrzehnten nimmt die Zahl der Einpersonenhaushalte kontinuierlich zu. So belief sich der Anteil der Einpersonenhaushalte im Jahr 1982 auf 31,3 %, während nur etwa 12,9 % der Bevölkerung allein lebten. Bereits 1995 stieg dieser Anteil auf 34,7 %, was einem Bevölkerungsanteil von 15,6 % entsprach.

Diese Zunahme ist insbesondere durch verschiedene sozioökonomische Faktoren wie die Erhöhung der Mobilität und die wachsende Urbanisierung gekennzeichnet. Beispielsweise ergaben Untersuchungen, dass in manchen städtischen Teilgebieten der Anteil der Einpersonenhaushalte bis zu 70 % betragen kann, während der tatsächliche Bevölkerungsanteil, der allein lebt, deutlich geringer ausfällt.

Ein Blick auf die Altersverteilung zeigt, dass im Jahr 2003 beispielsweise in der Altersgruppe 30-34 Jahre bereits 20,1 % der Bevölkerung allein lebten. In der Gruppe der 35-44-Jährigen waren es 14,9 % und bei den 45-54-Jährigen 13,6 %. Beeindruckend ist auch der aktuelle Stand aus dem Jahr 2023: 20,3 % der deutschen Bevölkerung leben allein, während der EU-Durchschnitt bei 16,1 % liegt.

Interessant ist auch die Geschlechterverteilung innerhalb der Single-Haushalt Entwicklung. Frauen machen 52,2 % aller Single-Haushalte in Deutschland aus, was knapp unter dem EU-Durchschnitt von 54,7 % liegt. Bei den Menschen ab 65 Jahren leben 34,6 % allein, leicht über dem EU-Schnitt von 31,6 %. Insgesamt machten Single-Haushalte 2023 in Deutschland 41 % aller Haushalte aus, verglichen mit einem EU-Durchschnitt von 35 %.

Diese Zahlen verdeutlichen die tiefgreifenden Veränderungen in den Lebensstilen einzelner und ihren weitreichenden Einfluss auf die Gesellschaftsstruktur. Veränderte soziale Normen und wirtschaftliche Bedingungen haben das Bild des traditionellen Haushalts wesentlich transformiert.

Historische Entwicklung der Haushaltsgrößen

Die Veränderungen der historischen Trends Haushaltsgrößen von 1950 bis 2022 verdeutlichen eine signifikante Verschiebung in der Struktur der deutschen Haushalte. Während um 1950 noch größere Familienstrukturen dominierten, sind Einpersonenhaushalte heute weit verbreitet. Diese Entwicklung spiegelt tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Veränderungen wider.

Vergleich zwischen 1950 und 2022

Im Jahr 1950 machten Einpersonenhaushalte nur 19% aller Haushalte in Westdeutschland aus. Diese Zahl stieg bis 2022 auf 41%, was fast die Hälfte aller 40,9 Millionen Haushalte in Deutschland ausmacht. Interessanterweise lebten 1950 nur 6% der Bevölkerung alleine, wohingegen dieser Anteil 2022 auf 20% anwuchs. Die durchschnittliche Haushaltsgröße verringerte sich von 3 Personen im Jahr 1950 auf 2 Personen im Jahr 2022.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) lässt sich ein ähnlicher Trend beobachten. Im Jahr 1999 bestanden 35,6% der Haushalte aus Einzelpersonen, während es 2019 bereits 41% waren. In absoluten Zahlen stieg die Anzahl der Einpersonenhaushalte von 3,58 Millionen im Jahr 1999 auf insgesamt 8,75 Millionen Haushalte im Jahr 2019, was einen Zuwachs von 21,7% bedeutet. Gleichzeitig sank die Anzahl der Dreipersonen- oder größerer Haushalte von 2,49 Millionen auf 2,21 Millionen, was einem Rückgang von 11,1% entspricht.

Gründe für den Anstieg

Mehrere Faktoren haben zu dieser Veränderung in der Familienstruktur beigetragen. Ein bedeutender Grund ist der demografische Wandel: Die zunehmende Urbanisierung und die steigende Lebenserwartung haben die Anzahl der Einpersonenhaushalte erhöht. Berufliche Mobilität und steigende Scheidungsraten sind weitere wesentliche Gründe. In 2022 waren 51% der Einpersonenhaushalte Frauen, 25% waren verwitwet und 19% geschieden.

Wirtschaftliche Veränderungen und individuelle Lebensstile haben ebenfalls hierzu beigetragen. Der Wohlstand und die zunehmenden Erwerbsmöglichkeiten für Frauen haben die traditionelle Familienstruktur verändert. Heutzutage ist es für immer mehr Menschen finanziell möglich, alleine zu leben, was zu dieser signifikanten Zunahme der Einpersonenhaushalte geführt hat.

Die Rolle des Mikrozensus bei der Erfassung der Haushalte

Der Mikrozensus spielt eine entscheidende Rolle bei der Erfassung und Analyse der Haushaltsdaten in Deutschland. Diese umfangreichste jährliche Haushaltsbefragung bietet umfassende Einblicke in die Struktur der deutschen Haushalte und liefert wertvolle Mikrozensus Daten, die für die Politik und Wissenschaft von großer Bedeutung sind. Durch die Erhebungsmethoden Haushalte können verschiedene Haushaltstypen untersucht und somit umfassende demografische und soziale Analysen durchgeführt werden.

Methodische Veränderungen im Mikrozensus

Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche methodische Anpassungen im Mikrozensus, um die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten zu verbessern. Die Einführung neuer Erhebungsmethoden Haushalte hat dazu geführt, dass die Datenerfassung präziser und repräsentativer geworden ist. Zudem haben technologische Fortschritte und die Justierung der Befragungsdesigns beigetragen, die Genauigkeit und Aussagekraft der Mikrozensus Daten stetig zu erhöhen. Diese Veränderungen stellen sicher, dass die Daten auch langfristig verlässlich bleiben und Trends sowie Veränderungen in der Gesellschaft realistisch abbilden.

Demografische Merkmale von Single-Haushalten

Die Demografie Einpersonenhaushalte in Deutschland zeigt interessante Entwicklungen. Während im Jahr 2018 rund 17,3 Millionen Menschen in Single-Haushalten lebten, was 21% der Bevölkerung in Privathaushalten entsprach, wird bis 2040 ein Anstieg auf 19,3 Millionen erwartet, was dann 24% ausmachen wird. Diese Zunahme verdeutlicht eine deutliche Verschiebung in der Haushaltsstruktur.

Auch die Veränderung der Geschlechterrollen spielt eine wichtige Rolle. Im Jahr 2018 machten Frauen 54,7 % der Single-Haushalte aus. Dieser Anteil zeigt, wie Geschlechterrollen und berufliche Unabhängigkeit zunehmend Einfluss auf das Alleinleben nehmen. Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man die historische Entwicklung berücksichtigt, als Männer traditionell den größeren Anteil der Einpersonenhaushalte stellten.

Alters- und Geschlechtsverteilung

Die Altersverteilung in Single-Haushalten ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Bei den mindestens 65-Jährigen lebt ein erheblicher Anteil allein: 2018 waren es 34,6%. Diese Zahlen verdeutlichen, dass ältere Menschen zunehmend in Einpersonenhaushalten vertreten sind, was sowohl soziale als auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. In der Altersverteilung zeigt sich zudem, dass jüngere Menschen auch häufiger allein leben, sei es aufgrund von Karriereentscheidungen oder eines späteren Heiratsalters.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Demografie Einpersonenhaushalte in Deutschland von bemerkenswerten Veränderungen sowohl in der Altersverteilung als auch in den Geschlechterrollen geprägt ist. Es bleibt abzuwarten, wie diese Entwicklungen in den kommenden Jahrzehnten fortschreiten und welche weiteren gesellschaftlichen Implikationen sich daraus ergeben werden.

Wie viele Single-Haushalte gibt es in Deutschland?

Die Anzahl Single-Haushalte in Deutschland hat über die Jahrzehnte einen signifikanten Anstieg erfahren. Laut den statistischen Daten Einpersonenhaushalte von 2019, machten Single-Haushalte 42,3 % aller Haushalte in Deutschland aus. Dies entspricht 17,6 Millionen Menschen, was 21,2 % der Gesamtbevölkerung repräsentiert.

Im Jahr 1970 machten Einpersonenhaushalte in Westdeutschland lediglich 25,1 % aller Haushalte aus. Diese Zunahme wird voraussichtlich weiter steigen. Prognosen zufolge wird die Anzahl Single-Haushalte bis 2040 auf 33 Millionen ansteigen, was einen Anteil von 44 % aller Haushalte bedeutet. Insbesondere in den Stadtstaaten wird bis dahin mehr als jeder zweite Haushalt (52 %) von Alleinlebenden bewohnt sein.

Vergleich mit anderen Haushaltsformen

Die Haushaltsstruktur in Deutschland hat sich über die Jahre maßgeblich verändert, was sich nicht nur in einer Zunahme der Single-Haushalte, sondern auch in anderen Haushaltsformen zeigt. Besonders interessant ist der Haushaltstypen Vergleich zwischen den Single-Haushalten und den Ehepaaren ohne Kinder.

Entwicklung von Ehepaaren ohne Kinder

Ehepaare ohne Kinder stellen einen bedeutenden Teil der deutschen Haushalte dar. Während der Anteil der Single-Haushalte stark zugenommen hat, gibt es auch einen Anstieg bei den Ehepaar-Haushalten ohne Kinder. Diese Entwicklung kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter Veränderungen in der Familienplanung und der Rolle von Ehepaaren in der Gesellschaft.

In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass Ehepaare ohne Kinder häufiger in städtischen Gebieten anzutreffen sind. Dieser Haushaltstypen Vergleich zeigt, dass Ehepaare oft später im Leben Kinder bekommen oder sich ganz gegen Kinder entscheiden. Dies spiegelt sich auch in den demografischen Veränderungen wider, da mehr Frauen eine berufliche Karriere verfolgen und die Altersstruktur der Bevölkerung eine größere Rolle spielt.

Studien haben gezeigt, dass in urbanen Regionen wie Berlin, wo der Anteil der Single-Haushalte mit 53.0% am höchsten ist, auch viele Ehepaare ohne Kinder leben. Diese Paare entscheiden sich häufig dafür, in der Nähe von kulturellen und beruflichen Möglichkeiten zu leben, die Städte bieten.

Im Gegensatz dazu ist in ländlichen Regionen eine andere Verteilung von Haushaltstypen zu beobachten. Hier sind Multi-Personen-Haushalte mit Kindern stärker vertreten, während der Anteil der Ehepaare ohne Kinder geringer ausfällt. Der demografische Wandel und die wirtschaftlichen Bedingungen spielen hierbei eine entscheidende Rolle im Haushaltstypen Vergleich, der aufzeigt, wie unterschiedlich die Lebenssituationen in städtischen und ländlichen Gebieten sein können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ehepaare ohne Kinder eine zunehmend wichtige Rolle im Spektrum der Haushaltsformen in Deutschland spielen. Diese Veränderungen spiegeln die gesellschaftlichen Trends wider und verdeutlichen den fortlaufenden Wandel in der Struktur der deutschen Haushalte.

Wirtschaftliche Veränderungen und ihr Einfluss auf Haushalte

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten tiefgreifende Veränderungen in den Haushaltsstrukturen bewirkt. Diese Veränderungen spiegeln sich insbesondere in Einkommensveränderungen und der damit verbundenen Haushaltsökonomie wider. Durch die steigenden Lebenshaltungskosten und unterschiedlichen regionalen Einkommensverhältnisse wird die Gestaltung von Haushalten erheblich beeinflusst.

Entwicklung des Nettoeinkommens

Ein zentraler Aspekt der wirtschaftlichen Entwicklung ist die Veränderung des durchschnittlichen Nettoeinkommens. In den letzten Jahren konnte in vielen Regionen Deutschlands ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Haushaltsökonomie, insbesondere bei Einpersonenhaushalten, die etwa 41,2% der Haushalte in Deutschland ausmachen.

Anhand des Mikrozensus lässt sich feststellen, dass das Durchschnittseinkommen in städtischen Gebieten wie Berlin, Bremen und Hamburg durch höhere Lebenshaltungskosten schneller steigt als in ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. Diese Einkommensveränderungen beeinflussen das Konsumverhalten und die finanzielle Stabilität der Haushalte nachhaltig.

Ausgabenverhalten und Lebensstandard

Das Ausgabenverhalten von Single-Haushalten in Deutschland hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert, was zu einer signifikanten Verschiebung der Konsumprioritäten und Lebensqualität geführt hat. Die Wohnkosten bleiben eine dominierende Ausgabenkomponente für Single-Haushalte und nehmen den größten Teil der Lebenshaltungskosten ein. Private Haushalte verwenden außerdem den Großteil ihrer Einnahmen für unterschiedliche Bereiche wie Lebensmittel, Verkehr, Freizeit, Gastronomie, Kommunikation, Gesundheit, Bekleidung und Bildung.

Laut der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023 stiegen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2022 um 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Ein deutlicher Anstieg ist auch bei Versicherungen zu verzeichnen, deren Ausgaben im Jahr 2022 im Durchschnitt 1.596 Euro pro Haushalt betrugen – ein Anstieg von 39 % seit 2012. Diese gestiegenen Kosten beeinträchtigen das Konsumverhalten und die Lebensqualität der Haushalte.

Die Inflationsraten wirken sich unterschiedlich auf verschiedene Einkommensgruppen aus. Familien mit niedrigem Einkommen verzeichneten im Mai 2022 einen Preisanstieg von 8,9 % für ihren repräsentativen Warenkorb, während alleinstehende Personen mit hohem Einkommen eine Preissteigerung von 6,5 % erfuhren. Diese Unterschiede in der Inflation beeinflussen das Ausgabenverhalten der Haushalte erheblich: Über 50 % der Niedrigverdiener erwägen, ihren Konsum von Lebensmitteln, Getränken und Kraftstoff aufgrund der steigenden Preise zu reduzieren.

FAQ

Wie viele Single-Haushalte gibt es derzeit in Deutschland?

Aktuellen statistischen Daten zufolge gibt es in Deutschland etwa 17,3 Millionen Single-Haushalte. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht.

Welche sozialen und wirtschaftlichen Faktoren haben zum Anstieg der Single-Haushalte beigetragen?

Zu den Faktoren gehören veränderte Lebensstile, erhöhte Mobilität, eine gestiegene Scheidungsrate sowie ein allgemeiner gesellschaftlicher Wandel. Auch wirtschaftliche Faktoren wie steigendes Einkommen und Urbanisierung spielen eine Rolle.

Wie hat sich die Haushaltsgrößenstruktur in Deutschland von 1950 bis 2022 verändert?

Seit 1950 ist ein signifikanter Anstieg von Einpersonenhaushalten und eine Abnahme von Großfamilien zu beobachten. Dies spiegelt tiefgreifende demografische, soziale und wirtschaftliche Veränderungen wider.

Welche Rolle spielt der Mikrozensus bei der Erfassung von Haushaltsdaten?

Der Mikrozensus ist eine wichtige Datenerhebung zur Analyse von Haushaltsstrukturen. Methodische Änderungen im Mikrozensus haben die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten im Laufe der Jahre beeinflusst.

Wie ist die Alters- und Geschlechtsverteilung innerhalb der Single-Haushalte in Deutschland?

Single-Haushalte sind über alle Altersgruppen vertreten, wobei ein zunehmender Anteil älterer Menschen allein lebt. Geschlechterrollen haben sich ebenfalls gewandelt, was zu einer Annäherung der Alleinlebensquoten zwischen Männern und Frauen geführt hat.

Wie viele Single-Haushalte gibt es im Vergleich zu früheren Jahren?

Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten hat sich die Anzahl der Single-Haushalte erheblich erhöht. Historische Daten zeigen einen klaren Aufwärtstrend, der sich seit den 1950er Jahren beschleunigt hat.

Wie vergleichen sich Single-Haushalte mit anderen Haushaltsformen?

Neben Single-Haushalten gibt es einen Anstieg von Haushalten von Ehepaaren ohne Kinder. Diese Entwicklung spiegelt demografische und soziale Veränderungen wider, wie etwa einen Rückgang der Geburtenrate.

Wie haben wirtschaftliche Veränderungen die Haushaltsstrukturen beeinflusst?

Wirtschaftliche Faktoren wie die Entwicklung des durchschnittlichen Nettoeinkommens haben signifikante Auswirkungen auf Haushaltsstrukturen. Ein höheres Einkommen hat beispielsweise die finanzielle Unabhängigkeit und die Möglichkeit zum Alleinleben erhöht.

Wie sieht das Ausgabenverhalten und der Lebensstandard von Single-Haushalten aus?

Single-Haushalte weisen spezifische Konsumprioritäten auf, wie höhere Ausgabenanteile für Wohnen, Mobilität und Ernährung im Vergleich zu Mehrpersonenhaushalten. Diese Trends beeinflussen den Lebensstandard und das allgemeine Konsumverhalten.